Auszug aus einem autobiografischen Text über meine erste Indien-Reise (Süden) 1971:

Ein Auto verleiht man keinem Nicht-Inder. Bei diesen Straßen! So sitzen Hans und ich auf der Rückbank eines nicht ganz neuen weißen Mercedes mit Standarte und lassen Madras (heute Chennai) hinter uns. Ein ständig lächelnder Fahrer soll uns 150 km gen Süden nach Puducherry fahren. Sansey hat wie fast alle Taxifahrer vorn auf dem Armaturenteil ein Bild von Guru Nanak kleben. Wird dieser Guru auch mein Beschützer bei dieser rasanten Fahrt? Denn Sansey rast gar nicht unterwürfig in einem Affenzahn durch kleine Dörfer, bremst höchstens in letzter Minute, weicht selten aus, tritt das Gas bis zum Anschlag durch, wo ich in Panik halten und aussteigen würde, umfährt messerscharf weiße, Müll kauende Kühe, die seelenruhig mitten auf der Straße lagern. Um uns herum brüllen die Hupen, rotzen die Auspuffrohre, schaukeln wir durch Schlaglöcher. Alles, was Räder hat, röhrt und schleppt sich zu den großen Landstraßen. In den Kreiseln schießen die Fahrzeuge von allen Seiten heran, es quietscht, sie verquirlen sich. Fußgänger taumeln.

Ich versuche, mich an allen möglichen Griffen festzuhalten, stöhne, vergrabe meinen Kopf im Schoß von Hans. Der lacht. Ich glaube, er hat aufgegeben, wogegen ich nicht glaube, dass ich die nächsten Stunden überlebe. Nie wieder Autofahren in Indien. Manchmal blinzle ich, wage wenigstens ein Auge zu öffnen: Schrotthändler säumen den Weg, Baracken, Krämerläden, uniformierte Schulkinder aus dem Nirgendwo, Greise, geschlachtete Hühner und seitlich brennende Müllhaufen. Jetzt das andere Auge: leuchtend grüne Reisfelder, am Rand der Straße sitzen Händler mit ihren Körben, manchmal in Verschlägen und pressen Zuckerrohrstangen aus, verkaufen Wassermelonen. Vor uns taumelnde Ochsenkarren, darauf Hühner, Reissäcke, Kinder, TV-Geräte. Auf klapprigen Mopeds hängen Pilger, Geschäftsleute, Wanderarbeiter, dazwischen flatternde rot-lila-orange-gelbe-goldene Saris, blitzen betörende Blicke, sitzen plötzlich zwei Kinder. Kaum halten wir, sind wir von denen umringt. Die Kleinen beugen sich ins Innere, starren uns an. Männer und Frauen bleiben stehen, die Menschentraube zieht immer mehr Schaulustige an. Why don’t you feed your wife, why do you let her be so thin? Fragt auch Sansey. Inderinnen müssen rund sein, weiblich, nicht schmal. Erst recht, wenn man in einem Auto fährt.

Weiter durch Staub und Stein: Frauen nehmen im Tümpel zwischen den Feldern vom Sari bedeckt ein Bad, Krähen sitzen zu Hunderten auf den Stromleitungen, die den Himmel durchziehen wie Spinnennetze, darüber die majestätischen Garudas. Auch zerfledderte Geier. Endlich mündet die schmale Straße in einen Urwald, der sich schließlich zu einer weiten Baustelle öffnet. Dort endlich wage ich, tief durchzuatmen und aus dem Sitz zu kriechen. Eine Fata Morgana? Dann das schiefe Schild: Auroville. Hier bauen Menschen aus aller Welt an der Stadt der Zukunft, ein Projekt von Mirra Alfassa, der Mutter, die 1878 in Paris zur Welt kam. Es soll eine spirituelle Stadt werden, die erste der Welt, ein Ort des Himmels auf Erden, wo geistiger Fortschritt vor der Zeitmauer geübt und das gierige Ego abgebaut werden soll. Kann das gut gehen: ein Paradies auf Erden? Nein! Keine weltlichen Vergnügen als Trost für ausbeuterische Maloche, kein egoistischer Konkurrenzkampf, kein Krieg gegen Mensch und Umwelt. Kann es zwischen Steinen und hohen Wänden Gerechtigkeit und Liebe geben? Neeeiiin! Gegen meine Zweifel scheint die Stadt der Zukunft bereits vorsichtig Realität anzunehmen: Überall wird in dieser Ödnis geschaufelt und gehackt. Hier und da fertige Hütten, die Dächer mit Bambus und Palmwedeln gedeckt, auch größere lehmfarbene Häuser mit geschwungenen Giebeln, üppigen Rundungen oder kühnen Winkeln. Dazwischen Dämme, um den Monsunregen in die Felder zu kanalisieren. Mit einfachen Schippen und bloßen Händen, hölzernen Baugerüsten und Erdschüsseln, die von Hand zu Hand, von Kopf zu Kopf gereicht werden, soll hier beispielhaft ein gelebtes Eingangstor in die geistigere, also liebevollere Welt hinter der Zeitmauer entstehen.

Wo ist die Mutter? Ich höre, sie ist in Europa. Wie schade. Unter diesen ernst leuchtenden Menschen mit schwitzenden Körpern suche ich nach dem Gesicht von Annemarie. Sie war vor einem Jahr mit ihrer Tochter in die Zukunft aufgebrochen, weg aus Werbung, Düsseldorf, weg von Stefan, ihrem Freund. Ich fand sie mutig. Hier scheint sie niemand zu kennen. Erschöpft setze ich mich in einen hängenden Schaukelstuhl. Nicht weit von mir kurven vereinzelte Radfahrer, fahren klapprige Motorräder. Hinter mir führen rote Sandwege in den dichten Urwald. Im Organisationsbüro liegen ein paar dünne Prospekte aus, very indish printed. Die Idee zu diesem verrückten ersten Aussteigerprojekt eines Yoga der Arbeit, hatte ein Inder, der Gefährte der Mutter, Sri Aurobindo. Er war Freiheitskämpfer, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Dichter und starb 1950. Eine junge Frau aus Holland erklärt mir: Die Stadt der Zukunft für Westler und Asiaten bedeutet, sich nicht nach draußen zu verleben, keine sinnlose Zerstreuung, stattdessen Ora et Labora als Meditation und Arbeit, Leben in basisdemokratischen Prozessen, kein Leistungssystem, also Schulen ohne Noten. Ich schaue sie zweifelnd an. Es ist inzwischen Abend und immer noch 35 Grad.

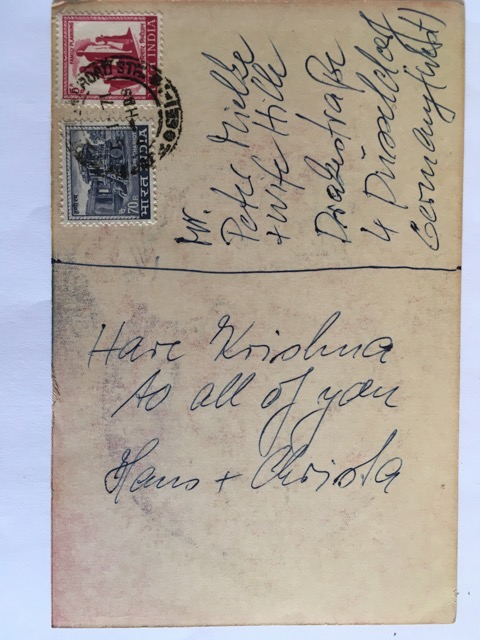

Wir sitzen mit einigen Bewohnern auf Matten in einer Runde und trinken Chai. Es wird ohne jede Hektik für die nächsten Tage geplant, die Arbeit in ansteckend guter Stimmung eingeteilt und auch Verbesserungen diskutiert. Es sieht aus, als wären die Sixties mit unseren Träumen doch ein wenig in diesem Projekt angekommen. Um uns eine Symphonie von Tiergeräuschen, über dem dunklen Wald ein entflammter Himmel, die Abendluft wie grauer Samt, sehr still. Wollen wir wiederkommen? Hans und ich haben keine Antwort. Morgen früh wird uns Sansay nach Tiruvannamalai zum Sri-Ramana-Ashram fahren. Ob wir es auch noch auf den heiligen Berg Arunachala zu den Höhlen des verstorbenen Yogis Sri Ramana schaffen?

Neben diesen lauten leisen Indern fühle ich mich plötzlich und ganz ohne Vorwarnung so verrutscht wie in meiner Pubertät, grob, lieblos, hölzern, ängstlich und mit nichts wirklich verbunden. Nicht mit dem Himmel, nicht mit der Erde, nicht mit Hans, schon gar nicht mit mir selbst. Ist so viel Nichts meine eigentliche Realität, ist das die Leere? Könnte das Jahr der 68er Ekstase, als ich plötzlich für Momente hinter der Zeitmauer aufwachte, nichts als Täuschung gewesen sein? Und in Wahrheit bin ich noch immer als aufgeblasenes Lieblingskind unterwegs, das nach Erfüllung im Außen hechelnd das großartige Leben fordert, aber keine Ahnung hat, wie es soviel Hochfahrendes angehen soll. Unfähig, dafür selbst etwas zu tun, gar schöpferisch zu sein, statt nach wie vor irgendwo versteckt in meinem Programm die Rettung vom Mann zu erwarten. Ich ahne: Von Liebe und Zärtlichkeit weiß ich nichts. Geschweige denn von Hingabe. Erneut falle ich in mein dunkles Loch, sozusagen in die dunkle Seite des Mondes. Indien?